點擊右上角![]() 微信好友

微信好友

朋友圈

朋友圈

點擊瀏覽器下方“ ”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“

”分享微信好友Safari瀏覽器請點擊“ ”按鈕

”按鈕

光明日報

> 正文

光明日報

> 正文

作者:晉海學(河南師范大學文學院編審)

近代“新小說”在對國家現實危機的關注,以及對未來中國形態的思索等方面,表現出了鮮明的即物品格。具體而言,在近代西學傳播日益廣泛的形勢下,以梁啟超、陸士鄂、吳趼人及劉鶚等為代表的小說家們,常常能以冷靜與審慎的理性態度去思考未來中國的構建問題。他們意識到,構建未來中國的核心問題是中國如何生長的問題,西學固然有其優越的現代價值,但如果無法適應中國國情需要的話,它就不會對未來中國具有任何的使用價值。換言之,有關未來中國的設想必須充分考慮中國的主體位置,不能處處蹈襲西學,以及簡單地套用西學模式。《新中國未來記》《新中國》《新石頭記》等小說在討論如何達致理想社會時,較多地表現出了對從中國傳統文化中尋找思想奧援的偏愛,并由此走出了一條獨特而鮮明的基于中國話語的構建之路。

溯源傳統:尋找主體構建的思想資源

關注現實危機與構建未來理想是近代“新小說”敘事的兩大重要主題。近代知識者已不再認為憑借傳統文化的一己之力就可以解決所有的現實危機,可在暢想未來中國文明形態時,他們依然視傳統文化為當仁不讓的主體。這看似包含了悖論的判斷,本質而言恰如拯救國家危機與構建未來中國這兩個問題一樣,不過是同一問題的正反兩面而已。

吳趼人于此有獨到見解,他認為“救世”的核心問題就是未來中國建構的問題,而主體的構建最終所涉及的基本問題則是主體問題,尋找并確立主體,無論是在“救世”層面,還是在建構層面,均應是知識者們必須面對和解決的問題。由此,他提出“恢復我固有之道德”的主張,不僅強調了文化主體之于未來中國建構的重要性,而且明確表明要把傳統文化當作未來中國的合法主體。他在《新石頭記》中所構想的“文明境界”充滿了各式各樣的科技奇跡,但其文明核心依然是儒家的“大同”思想。“文明境界”中人人都有自覺的社會意識,他們共同構成了一個“為公”的社會。化學博士華必振為了不讓周邊的百姓在冬天里受凍,散盡家財而“制造天氣”,被人們頌為“再造天”;醫學家東方德為降低百姓患病的機會,專門于“米麥、肉食”之中提取出精華,被人們贊為“醫國好手”。這是一個“道德完善”的社會。就個體而言,這里的每一個人都遵守孝悌忠信、禮義廉恥的倫理綱要,并有著明確的道德意識;就社會而言,這里已將“衙門改了倉庫”,真正達到了“夜不閉戶,路不拾遺”的大同之治。

相比《新石頭記》對儒家“大同”思想的借鑒,劉鶚《老殘游記》則以道家“無為”思想為資鑒,展示了他對未來中國在另外一層意義上的想象。這是一個崇尚自然的社會。這里的人們在著裝上講究天然素雅,盡顯灑脫;在飯食上以素菜為主,少有葷食;在房舍布置上主張極簡主義,除去幾件必備的生活用具之外,幾乎沒有任何裝飾。這也是一個追求和諧的社會。人們房舍里的擺放雖然簡樸,但是卻少不了琴、瑟等傳統樂器。尤其是那首“本無曲譜”的《海水天風》,更寄托了小說家無限的深意,此曲經由玙姑和黃龍子的共同演奏,不僅表現的是以“合成之曲”對“自成之曲”的替代,更是對和諧“相協而不相同”內容的絕佳演繹,進而,基于琴瑟兩種不同樂器之間的“合成”,也同時傳遞出了一種可達致社會至境的文化自信。

超越古今:構建理想社會的中國話語

近代“新小說”關于未來中國的想象與建構是通過話語的形式完成的。由“茶”“琴”“瑟”“月球”“中醫”“孔道”等中國元素所組成的現代話語,是這些小說關于未來中國理想敘事的鮮明標志。由于傳統文化在未來中國建構中居于主體的位置,所以,這些小說中的話語實驗充滿了中國式的文化風格并不意外,但是,由于未來中國的建構也并非對傳統的重返或復古,因此,這些傳統意義上的中國元素,又會被賦予嶄新的具有現代意義上的使命。如此一來,新的話語實踐便包含了濃郁的探索和實驗的意味。

吳趼人對“真文明國”的命名就是一次有中國主體意識的話語實驗。《新石頭記》中的東方德認為國家不應該僅僅執著于武器的先進與否,而是應該處處著眼于武器的人道改良。正是在他的領導之下,“文明境界”不僅研制出了“蒙汗藥水”“神奇電炮”等“偏慈善的行軍利品”,而且嚴格遵守不對他國“動刀兵”的外交策略。目的是依靠其榜樣力量,影響那些“假文明國”,以至于使它們“看了自愧”后,跟著“真文明國”學習,讓整個世界最終匯成“一個文明世界”。

《新中國》的“彌兵會”、《月球殖民地小說》的“月中游學”、《老殘游記》中的“海水天風”,它們觸及的或者是世界和平問題,或者是科學探索問題,或者是社會和諧問題,也都是小說家們在建構未來中國之際所進行的話語實驗。由于小說家們所針對的現實問題不完全一樣,所以它們的話語實驗在內容選擇上也就各有側重,但無論是哪一種內容的話語實踐,都免不了在其即物的敘事之中,隱含著某種超越的信念。這既是一種超越傳統文化的信念,也是一種超越西方文化的信念。

時代價值:寄寓現實關懷的希望精神

《新中國》《新石頭記》等小說在方法論的意義上給未來中國建構的話語建設提供了參考。首先,新的話語建設不能將傳統文化游離于主體的位置之外。它們對各式各樣的中國元素的重新使用,既不是出于保存國粹的考慮,也不是基于恢復舊制的考量,而是與國家將如何被拯救這一現實問題有直接的關系。傳統文化的有效性既體現在它能讓人們一下子就可以認出這是中國的未來,而不是其他國家的未來這一形式上面,也體現在它能讓人們相信這個適宜于中國人生活的理想社會,不再是其原有意義上的虛空的尊古敘述,而是經由人們的努力即可達致的國家愿景。其次,新的話語建設對西學做出了既能融會新知卻又不媚外的分寸處理。梁啟超筆下的“新中國”不可能由清廷政體的自然順延而來,碧荷館主人筆下的“少年新中國”更與從前“老大帝國”有霄壤之別。之所以會如此,是因為小說家們在新話語的實踐中融入了一些必要的西學要素,但西學只有在與未來中國的建構取得關聯的時候,才能夠和居于主體位置的傳統文化相互滌蕩。所以,西學的價值與其說體現在為新的話語實踐提供樣板,不如說體現在它給了這一話語實驗提供了媒介意義上的促發。正是西學這種基于“促發”而不是“替代”意義上的存在,讓未來中國的話語實驗獲得了非同一般的生成契機。

如果進一步而言,這些小說的即物精神是與眾不同的。由于小說家們在現實危機面前,沒有將他們的工作重心放在“救世”策略的迫切性上,而是放在了“救世”策略的可行性上面,所以,相較那些“畢其功于一役”的即時策略,以新話語建設為目標的建構策略反倒不那么受人喜歡。但可貴的是,這些小說對于未來中國建構機制的展示,以及對新話語的探索和實驗,不僅將人們專注于用何種思想“救世”的內容層面,轉移到了應該采用怎樣“救世”方法的生產層面,而且賦予了這一構建方法確然性。或者說,未來中國并不會因為它被放在將來而顯得遙不可及,恰恰相反,遵循文化主體建構機制的各種樣式的話語實驗,既讓理想社會的實現有了條分縷析的逼真之感,同時更會借此社會未來可實現之確然,為渴望變革現實的人們提供一種向心力般的希望精神。從這層意義上說,近代“新小說”于理想社會敘述之中的新話語實踐,無疑是這種希望精神的絕佳體現。它們讓人們看到了國家可以被拯救的希望,并讓人們感知到了這一希望可以實現的確信。

近代“新小說”基于拯救危機現實而不是某種主觀認識的考慮,使得它們在擁有了即物品格的同時,也擁有了現代理性的視野。這些小說雖然敘述的是未來中國,卻時時以現實危機的拯救為核心;雖然描述的是理想社會,卻在以“新”中國的構建為旨歸。如此一來,對于“新”話語的探索便不得不成為其“新”中國構建的一部分。或許小說家們的意識尚不自覺,或許他們的想象過于樂觀,但無論是對“真文明國”的期待,還是對其他諸種話語實踐的嘗試,均已體現出了他們為構建“新”話語所作出的努力。尤其在思想界“漸趨于西化”的背景下,這些小說竟能將如此多的中國元素引入其中,并展現出一種既不趨新也不慕古的話語實驗。這恐怕正是它們最特別的意義所在吧。

《光明日報》(2023年11月20日?13版)

著名物理化學家田昭武院士逝世

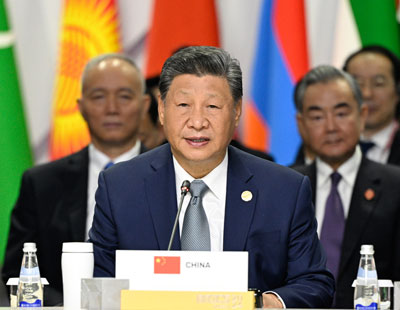

習近平出席“金磚+”領導人對話會并發表重要講話

習近平出席“金磚+”領導人對話會并發表重要講話 2024海洋合作發展論壇在青島開幕

2024海洋合作發展論壇在青島開幕 探洞研學歡樂多

探洞研學歡樂多| 桑日县 | 股票 | 临武县 | 新营市 | 瑞丽市 | 武乡县 |

| 上栗县 | 潼关县 | 龙泉市 | 黔西县 | 麻城市 | 绵竹市 |

| 徐闻县 | 大港区 | 永春县 | 肥乡县 | 定兴县 | 金坛市 |